パターン設計を進める中で、

パターン間隔をどれくらい取るのかは、品質に大きく影響を及ぼします。

パターン間隔を狭めすぎると、

「誤動作が発生し、動かなくなってしまった…」

「製品としての信頼性が低下してしまった…」

などの製品の性能や信頼性に影響する恐れがあります。

一方で、余裕を持ちすぎてしまうと、

「基板サイズが大きくなってしまう…」

といったことも発生します。

パターン間隔の設計は、使用する部品や基板材料などに加え、

電圧も考慮してを設計する必要があるため、

今回は、「失敗しない」電圧を考慮したパターン設計の考え方

を解説いたします。

なぜパターン間隔が重要な理由なのか

基板材料や使用部品にもよりますが、パターン間隔が適切でないと、

以下のような問題が発生する可能性があります。

①ノイズによる誤動作

パターン間隔が狭すぎると、ノイズが飛び、意図しない信号が混入する可能性があります。

これにより、回路の誤動作や誤った処理が行われることがあります。

②絶縁不良

パターン間隔が不十分だと、パターン間に絶縁破壊が起こり、

短絡や漏電につながる可能性があり、製品の故障を引き起こす原因となります。

③信頼性低下

パターン間隔が狭すぎても動作する場合はありますが、

故障やトラブルの可能性があり、製品化に向けた信頼性試験に通りません。

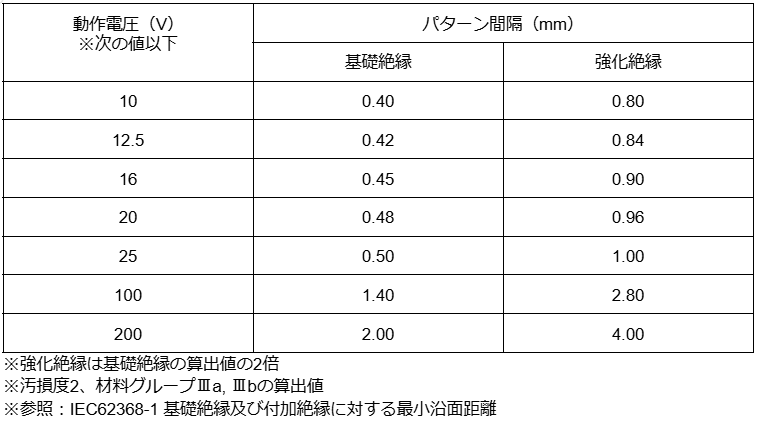

また、情報通信技術機器やオーディオビデオ機器に適用される安全規格にIEC62368-1があります。

この規格では、プリント基板の設計規格として電圧に応じたパターン間隔の基準が定められており、

設計者はこれを遵守する必要があります。

規格に適合しない製品は、市場に出荷できない場合もあります。

どれくらいのパターン間隔をとればいいのか

パターン間隔は電圧の大きさによって決める必要があります。

以下に、具体的な設計例を示します。

表1 パターン間隔例

上記の表からもわかるように、

一般的に電圧が低いとパターン間隔を狭めることができ、省スペース化が可能です。

例えば、3.3V、5Vなど、上記表の記載電圧よりも低電圧の回路では、

0.15mm〜0.2mm程度の間隔でも影響が少なく、問題が起きにくい為、

この値で設計することが多いです。

しかし、12V、24Vの場合、3.3Vや5Vで動作したパターン間隔では、異常が起きてしまいます。

そのため、パターン間隔は電圧を考慮した上で、設計する必要があるのです。

またパターン間隔は同じ電圧でも、

「基礎絶縁」か「強化絶縁」かによっても変わります。

基礎絶縁とは、感電に対して基礎的な保護をした絶縁で、

強化絶縁とは、単一の絶縁で二重絶縁と同等以上の感電保護機能を持つ最上位の絶縁構造です。

より安全性を求められる機器や、環境負荷のかかる機器に使用されます。

基礎絶縁より高機能な感電保護機能が求められるため、

強化絶縁のパターン間隔は表1のように基礎絶縁の2倍となっております。

電圧の可視化によりトラブルの回避が可能

プリント基板を設計する際のパターン間隔は、

パターン設計者と回路設計者間の情報伝達の齟齬が意外にも発生しやすいです。

特に、各配線における電圧値の見落としや誤認が起きる可能性があります。

実際に設計した回路設計者は、内容を把握しており、

一目でわかりますが、パターン設計者側では分からないこともあります。

そのため、回路図上の各電圧を色分けするなど、電圧の可視化も一つの対策となります。

パターン設計ならアート電子にお任せください!

今回は、「失敗しない」電圧を考慮したパターン間隔の考え方をご紹介しました。

上述の通り、信頼性の高い基板製作には、

部品や基板材料だけでなく、電圧を考慮したパターン間隔をとることが必要です。

アート電子では、パターン設計をはじめ、

プリント基板の回路設計・基板設計、さらには実装を得意としています。

これまで培ってきた知見を基に、お客様のご要望に合わせて

最適な提案を実施し、高品質な基板設計をサポートします。

パターン設計や開発に関するお悩みは、お気軽にアート電子にご相談ください。

また、当社ではその他の多数の技術情報をWEBサイトにアップしていますので、

ご興味をお持ちの方はぜひご一読頂ければと思います。

プリント基板のアート電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市中央区東三方町23-5 アートテクノ会館

プリント基板のアート電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市中央区東三方町23-5 アートテクノ会館